雇用保険「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」

雇用保険の失業等給付には図表のように「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」があります。

ここでは代表的な「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」について解説していきます。

Ⅰ 就職促進給付

就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などが支給されます。

「再就職手当」は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合(たとえば、雇用保険の被保険者となる場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)で、

給付率については次のとおりです。

① 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人

所定給付日数の支給残日数 × 70%×

基本手当日額(※ 一定の上限あり)

② 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人

所定給付日数の支給残日数 × 60% ×

基本手当日額(※3 一定の上限あり)

- ※ 基本手当日額の上限は6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)で、毎年8月1日以降に変更されることがあります)

Ⅱ 教育訓練給付

雇用保険には働く人のキャリアアップを支援する制度として、「教育訓練給付制度」があります。

この制度は厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了すると本人が支払った受講料の一部が払い戻されるというものです。

教育訓練給付制度には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」があります(下図参照)。

専門実践教育訓練給付金は一般教育訓練給付金と比べてみると、より専門性の高い資格や分野にチャレンジしたい人向けになっています。なお、特定一般教育訓練給付金は、令和元年10月に新設されました。速やかな再就職と早期のキャリア形成を支援し、雇用の安定と促進を図ることを目的としています。

教育訓練給付制度

| 一般教育訓練給付金 | |

|---|---|

| 利用対象者 |

|

| 支給額 | 受講費用の20%で、上限額が10万円 (4,000円を超えない場合は支給なし) |

| 対象となる 指定講座等 |

基本情報技術者、簿記検定、ファイナンシャルプランナー、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士、TOEIC、看護師、社会福祉士、小型移動式クレーン技能講習 、建築士、気象予報士など |

| 特定一般教育訓練給付金 | |

|---|---|

| 利用対象者 |

|

| 支給額 | 受講費用の40%で、上限額が20万円 (4,000円を超えない場合は支給なし) 令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。 |

| 対象となる 指定講座等 |

|

| 専門実践教育訓練給付金 | |

|---|---|

| 利用対象者 |

|

| 支給額 |

|

| 対象となる 指定講座等 |

|

(注)専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金は、講座の受講開始1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。

Ⅲ 雇用継続給付

雇用継続給付には「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」があります。

(1) 高年齢雇用継続給付

60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。

「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

| 高齢者雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 雇用保険の基本手当を受給しないで継続雇用した人あるいは再就職した人 | 雇用保険の基本手当を受給して60歳以後に所定給付日数を100日以上残して再就職した人 |

| 支給要件 |

次の①~③のすべてに該当していること

|

次の①~④のすべてに該当していること

|

| 支給額 | 継続勤務時の賃金の最高で15%が支給される (各月の賃金が376,750円を超える場合は支給されない) |

再就職先での賃金の最高で15%が支給される (各月の賃金が376,750円を超える場合は支給されない) |

| 支給期間 | 65歳に達する月 |

|

(2) 育児休業給付

労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することで、職業生活の継続を支援する制度です。

満1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合に、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1か月ごとの期間をいう)について育児休業給付金が支給されます。

| 育児休業給付金 | |

|---|---|

| 対象者 |

【有期雇用労働者の場合】

(注)パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月まで。ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)は1年間 |

| 支給要件 |

|

| 支給額 |

休業開始時賃金日額×支給日数の67% ※休業期間中の賃金が80%以上支払われている場合は給付金の支給なし

※育児休業給付金の上限額は下記のとおり |

| 支給期間 |

産後休業(8週間)明けの日から最長で子の1歳の誕生日の前々日まで(男性の場合は出産日以降が対象) ただし、1歳到達(パパ・ママ育休プラス制度対象者は1歳2か月到達まで)の時点で以下のいずれかの理由がある場合は、最大で1歳6か月の前日まで延長可

平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

|

(3) 介護休業給付

| 介護休業給付金 | |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 支給要件 |

|

| 支給額 |

休業開始時賃金日額×支給日数の67% ※休業期間中の賃金が80%以上支払われている場合は給付金の支給なし ※介護休業給付金の上限額は下記のとおり |

| 支給期間 |

支給対象となる介護休業(平成29年1月1日以降に介護休業を取得する場合)

|

最近の雇用保険法改正

●マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)【令和4年1月1日から】

雇用保険法改正により、65歳以上の労働者を対象にした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。

雇用保険は、原則として、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用されます。

マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での労働時間を合計して次の①~③のすべての要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるというものです。

【適用要件】

- ①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

- ②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)

の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること - ③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること

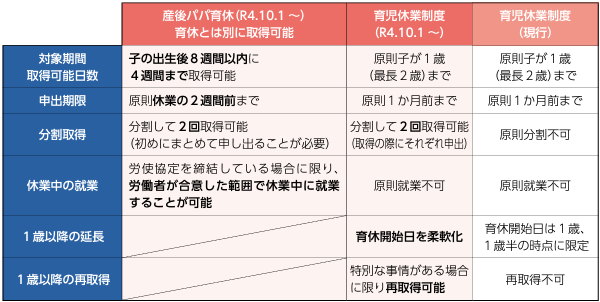

●産後パパ育休制度(出生時育児休業)【令和4年10月1日から】

「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは、従来の育児休業とは別に、パパ(男性)が子の出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休制度は、おもに次の①~③がポイントになります。

- ①取得の申請期限

従来の制度は、育休取得の申請期限が1か月前でしたが、産後パパ育休は、原則として2週間前までに申し出ることで、取得することができます。 - ②分割して取得可能

初めにまとめて申し出ることで、2回に分割して取得できるようになりました。 - ③休業中も一定量働いてOK

従来の制度では、原則就業することができませんでしたが、産後パパ育休では労使協定を締結している場合に限り、休業中に就業することができるようになりました。

なお、「パパ休暇」は、産後パパ育休制度の創設に伴い廃止されます。

【令和4年10月1日からの育児休業制度について】

出典元:厚生労働省ホームページ

育児休業制度(現行)と記載されていますが、これは、改正前の令和4年9月30日までの育児休業制度のことです。

●「子の看護等休暇」に名称変更 【令和7年4月1日から】

- 子の看護休暇制度が「子の監護等休暇制度」に名称変更します。

- 対象となる子の範囲が、小学校第3学年修了前までに延長します。

- 子の看護休暇の取得事由が現行の病気・けが、予防接種に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式への参加が追加されました。

●就業手当の廃止【令和7年3月31日】

就業手当とは、基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されますが、令和7年3月31日をもって廃止されます。

- 労使協定により対象から除外できる者について、「入社後6か月未満の者」を廃止

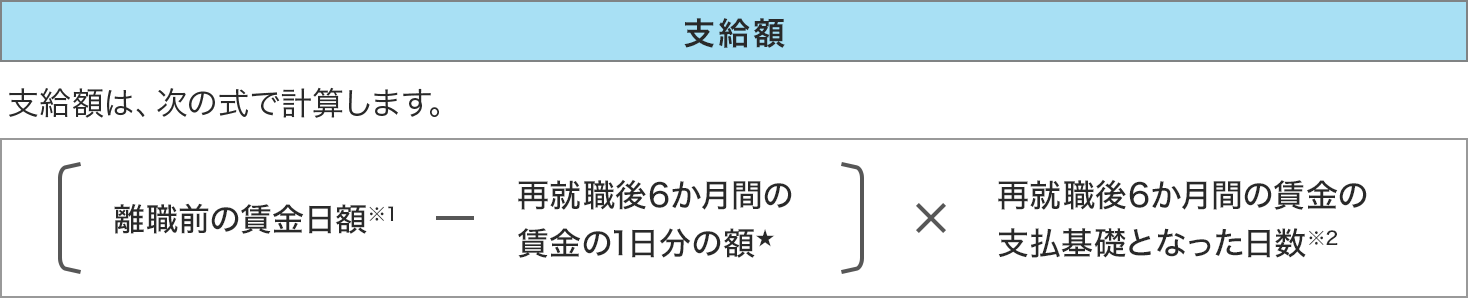

●就業促進定着手当引き下げ【令和7年4月1日】

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合に受給することができます。

※1 原則として、受給資格者証の1面14欄の額となります。

ただし、賃金日額の上限額を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

離職前賃金日額の上限額と下限額(毎年8月1日に改定します。)

●上限額

離職時の年齢が30歳未満の方 14,130円

離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 15,690円

離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方 17,270円

離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 16,490円

●下限額

全年齢共通 2,869円

※2 原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制・時給制の場合は労働日数

★ 再就職後6か月間の賃金の1日分の額の算出方法は、次の式で計算します。

[月給の場合]

再就職後6か月間の賃金※3の合計額 ÷ 180

[日給・時給の場合]

次の(a)(b)のうち、金額の高い方

- (a)再就職後6か月間の賃金※3 の合計額 ÷ 180

- (b)(就職後6か月間の賃金※3 の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数) × 70%

※3 就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分の賃金の合計(税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額)です。通勤手当や皆勤手当などのほか、事務手続きのために期間ごとにまとめて支払う通勤手当などを含みます。ただし、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。

(注)「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」が、離職前の賃金日額の上限額を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

出典元:厚生労働省ホームページ

就業促進定着手当は、令和7年3月31日までが基本手当支給残日数の40%を上限として支給されていますが、令和7年4月1日から支給残日数の20%に引き下げられます。

●出生後休業支援給付の創設【令和7年4月1日施行】

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、次の要件①と②の両方を満たす場合に、最大28日間、休業開始前賃金の 13%相当額を出生後休業支援給付として給付し、育児休業給付とあわせて給付率を80%(手取りで10割相当)とします。

- ① 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得すること

- ② 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること

(注)令和7年4月1日以降に上記要件を満たした人が支給対象となります。

●育児時短就業給付の創設【令和7年4月1日施行】

育児期を通じた柔軟な働き方を推進するため、被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。

(注)令和7年4月1日以降に上記の時短勤務を開始する人が支給対象となります。

●雇用保険の適用拡大【令和10年4月1日】

雇用保険に加入できるのは週の所定労働時間が20時間以上の場合ですが、この要件が10時間以上に短縮されます。